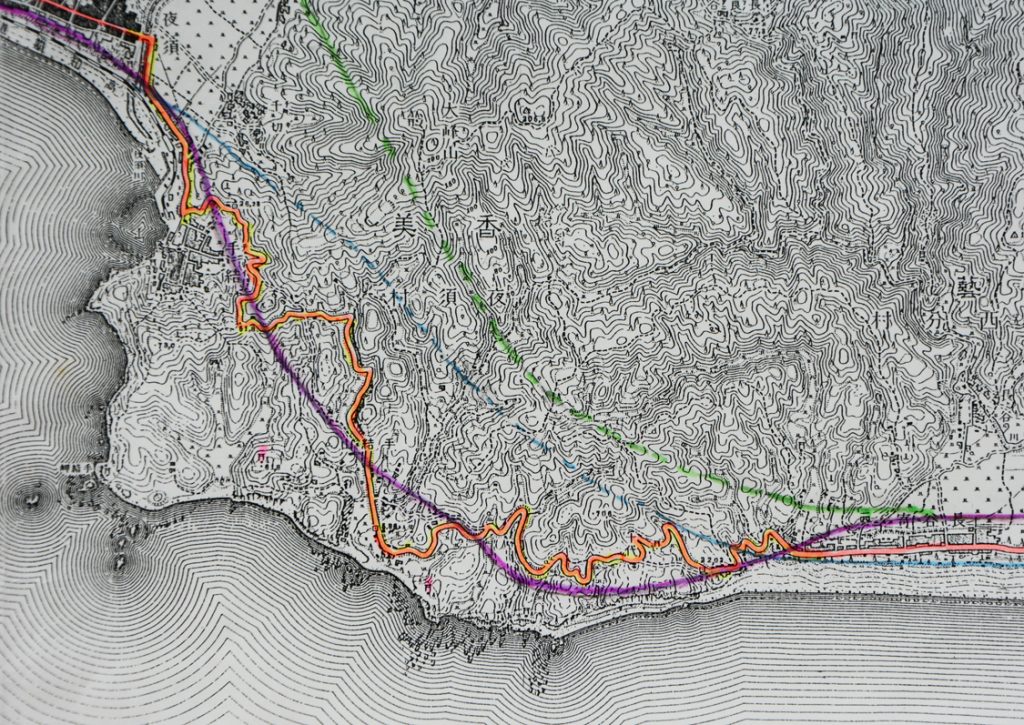

安らかにカントリーライフを過ごすには、災害の起きない土地に住まなくてはなりません.もちろん災害は田舎に限らず都会でも起きます.しかしカントリーの土地は広いし、いざというとき助けに来てくれる人は少ないので、自助を前提で住まなくてはなりません.高知の代表的な災害は豪雨と南海地震に伴う土砂災害と津波です.

1. 土砂災害

高知は急傾斜の山地が多い上、台風を始めとする豪雨が頻繁です.地質的に不安定な地帯もあります.

高知県では土砂災害危険箇所マップが作成され、関係地区の住民に地図の冊子が配られていますが、ネットで閲覧できます.土石流危険地域、急傾斜地崩壊危険箇所などが地図上に示されています.自分の散歩コースの中でも、幅は25m程度と小さな箇所ですが六つあります.

ここに示されている危険箇所でも、住宅地としてあるいは住宅が建売で販売されています.承知の上で入手するのなら良いのですが.

のどかな風景の中にも崩壊の危険は潜みます.緩い傾斜地や斜面の下につくられた棚田は地すべり地形です.

土砂災害危険地図は防災科学技術研究所によっても全国的に作成され、J-SHIS Map として公開されています.こちらは県ほど細かい表示はなく、広く地域に網をかけているように見受けられます.

防災研地図が示す危険急傾斜地は写真の地域では少ないのですが、尾根付近に数箇所示されています.下からでは樹木が繁茂してわかりません.県の地図ではそこを起点とする土石流の可能性が示されています.

四国の地層は東西に延びる帯状になっています.その中の御荷鉾(みかぶ)帯にもっとも多く地すべりが発生します.変成した粘土層が底に厚く存在して水を通しません.その上に表土が乗る、いわば傾けた洗面器に水を入れた状態になっています.大豊町の怒田(ぬた)、八畝(ようね)はその大規模な地すべり地域です.

一方傾斜が緩く地下水位が高いため水田に適していて棚田が広がります.棚田は地すべりの指標なのです.余剰な地下水を減らして地すべりを防止するため、斜面に水路がつくられ(写真でもわかる)、集水のための大きな井戸を設けています.衛星によって地盤の位置変動を捉えるモニタリングポイントもあります.

それぞれの土地の地質は産業技術総合研究所、地質調査総合センターの地質図Naviで知ることができます.

2. 津波

駿河湾から四国にかけての沖合い100kmほどのところで、北に向かって移動するフィリピン海プレートが日本のプレートの下に潜り込んでいます.その地帯を南海トラフと称しています.

潜り込みによる変形に耐えられなくなってほぼ100年ごとに跳ね上がり地震が発生します.この前の地震は1946年の昭和地震で、その100年後は2046年になりますが、昭和はマグニチュード8.0とその前の安政(1854年)、宝永(1707年)の8.4-8.6に比べて小さく、歪が残っているためそれより早く2038年頃との推定があります.

地震により津波が発生します.高知県防災マップには各地の到達時間と浸水予測が図示されています.海岸はおおむね10mから15mですが、直接外洋に面している場合は到達時間が20-30分と短いのです.

海岸近くには津波避難タワーがつくられていますが、近いところにすぐ逃げられるよう周辺の高台あちこちに避難場所が設定され、現在地の海抜と避難方向を示す掲示が多数あります.

写真の場所は海抜12.5mで、ここまで逃げれば巻き込まれない見込みです.

南海トラフ地震の津波による四国の死者は最大7万4千人の予測です.浸水地域を避けることが必要です.

(初版:2021年8月29日) (改訂版:2022年4月3日)