1.東海岸

四国遍路八十八ヶ所、1,200kmの道ですが、もっとも厳しいのは、徳島県の二十三番薬王寺から室戸岬の二十四番最御崎寺に至る75.4kmではないでしょうか.距離があるというより、道そのものが厳しいのです.

さらにその間で野根から三津に至る25.4kmは断崖の海岸であり、中でも野根から入木までの10kmには全く人家がありません.

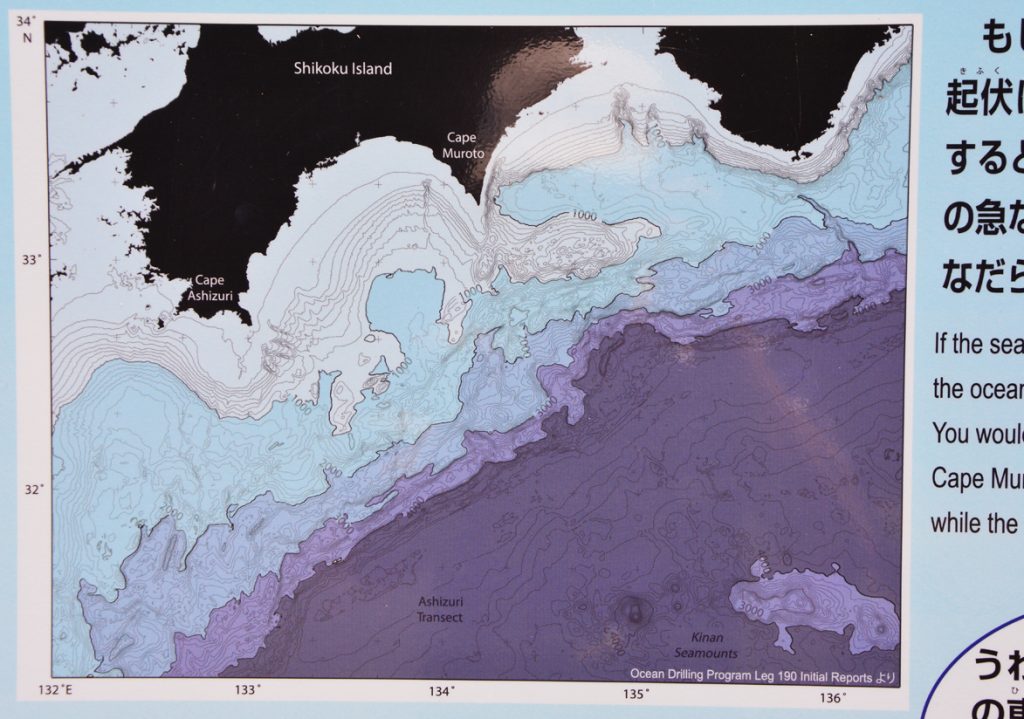

室戸岬のスカイラインから見ると、山の急斜面が直接海に落ち込んでいることがわかります.さらにこの斜面は海面下1,000mまで達しているのです.

急に深くなっているので、深海の魚であるキンメダイの漁場です.また一帯は魚の通り道で定置網が仕掛けられています.泳いでいる内に壁に当たり、それに沿って進むと、捕獲の網の中に入り込む仕組みです.

2.海の道

波が寄せる道を室戸から北の徳島県に向かって進みます.どこまで行っても海と空です.ガードレールは潮風ですっかり錆びています.格別波の強い日ではありませんでしたが、車を降りて地面に立つと、波による地響きが伝わってきます.

途中に四つの岩塊から成る夫婦岩があります.岩が蜂の巣状、網状になっています.侵食と共に、塩が結晶化する際に岩の成分を分解する作用が伴うそうです.

3.渚の遍路道

現在の国道は崖を削り、海辺にコンクリートの擁壁をつくってできていますが、昔は海岸に道がありませんでした.土佐藩の参勤交代は室戸岬への海岸を通らず、この先の徳島県境に近い野根から山道を通っていたのです.

しかし遍路はそうは行きません.室戸岬のお寺をパスできませんし、何よりもここは空海が修行した空と海であり、悟りを得た洞窟もあるのです.

道が無いので波打際を歩きます.岩を攀じ登り、砂利に足を取られながら進むのです.恐ろしいのは天候の急変です.波が強くなるともう歩けません.崖を攀じ登り、木につかまって過ごすしかありません.

そのため海の道の入口である北の野根には、遍路を泊める善根宿が多かったといいます.天候待ちをして、地元の人が「今日なら」というとき、暗い内に出発して無人の海岸を抜けるのです.

途中には難所に行き暮れた遍路を泊めるよう、番外霊場の仏海庵が設けられていました.今でも野根から室戸まで一日で歩き通すことはハードなので、途中の海岸に民宿があります.ほかに人家がないため、バス停は「民宿徳増」などとなっています.

4.野根から甲浦

野根には土曜日に地元のご婦人方が行う小さな朝市があります.こけら寿司の伝統料理があり、頼んでおけば取り置きしてくれます.

さらに進めば壮絶な海岸は終わり、生見のサーフィンビーチです.

白い浜に波が寄せ、ショップやペンションがあって、「湘南海岸」です.

さらに先の甲浦(かんのうら)が県境になります.昔、阪神と高知間の交通で船が大きい役割を果たしていた時代、汽船は甲浦に寄っていました.家内が学生のとき友人に室戸の網元の娘がいて、あるとき鰹を一本ぶらさげて船に乗り、大阪の先生に持って行ったそうです.

甲浦駅は徳島からの牟岐線と接続する阿佐海岸鉄道の終点です.線路を走った後、鉄輪を上げタイヤで道路を走るDMV(Dual Mode Vehicle)が運転されています.

5. こけら寿司

往復180kmでしたが、日のあるうちに帰って早速こけら寿司で一杯.

炊いた飯に焼サバをほぐして混ぜたゆずのしぼり汁を加え、木枠に入れて押す.上に卵焼き、人参、椎茸、人参の葉を乗せる.これを5段に積んで重石をする.一升が一段です.野根のご婦人は、下ごしらえはしていたが夜中2時に起きてつくったそうです.お祝いごとで多く、丁度七五三で大きい包みが置いてありました.

綺麗だし味もきつくありません.好きです.

(初版:2020年11月26日) (改訂版:2022年4月2日)