1.南海トラフ

高知県は、東は室戸岬、西は足摺岬を両端とする半円形の土佐湾に面しています.ただしこれらの岬は県境ではなく、突き出た二つの岬を回った先のそれぞれの根元までが高知県です.

室戸岬の南、太平洋に向かって140km、水深4,000mの辺りで、南から来たフィリピン海プレートが日本のプレートの下に年間数cmの速度で潜り込んでいます.潜り込む一帯が南海トラフと呼ばれ、この運動に引きずられて高知県東部は徐々に沈みます.

しかしある限度に来ると、変形に耐えられなくなって跳ね上がります.これが南海地震です.跳ね上がる間隔、すなわち地震の間隔はほぼ100年で、跳ね上がる量、隆起量は毎回1.5-2mです.隆起量はそれまでに沈んできた量よりも大きいのです.それはプレートの移動と共に、上に乗っていた海底の岩石、土砂がプレートから剥がされ、陸地に押し付けられて盛り上がるためです.

有史以前から地震は繰り返されていますが、近年では1707年の宝永地震、1854年の安政地震、1946年の昭和地震があります.

今は昭和地震から76年ですが、沈下は着実に進行していて、昭和以来、室戸岬先端で0.6mです.次はいつかとなりますが、昭和地震は隆起量が1.2mと比較的規模が小さく、歪が解消しきれていないので100年目より早いのではないか、2038年辺りの可能性が高い、との推定があります.

2.室戸岬

室戸岬を訪ねます.

南海トラフの地下の状況を知ることができれば大変役立ちます.海洋研究開発機構などによって、掘削船「ちきゅう」を用い、トラフ地域の海底7,000mまでパイプを下ろして掘削、資料を採取し、センサを設置しています.写真は自宅近くの海を航行中の「ちきゅう」です.

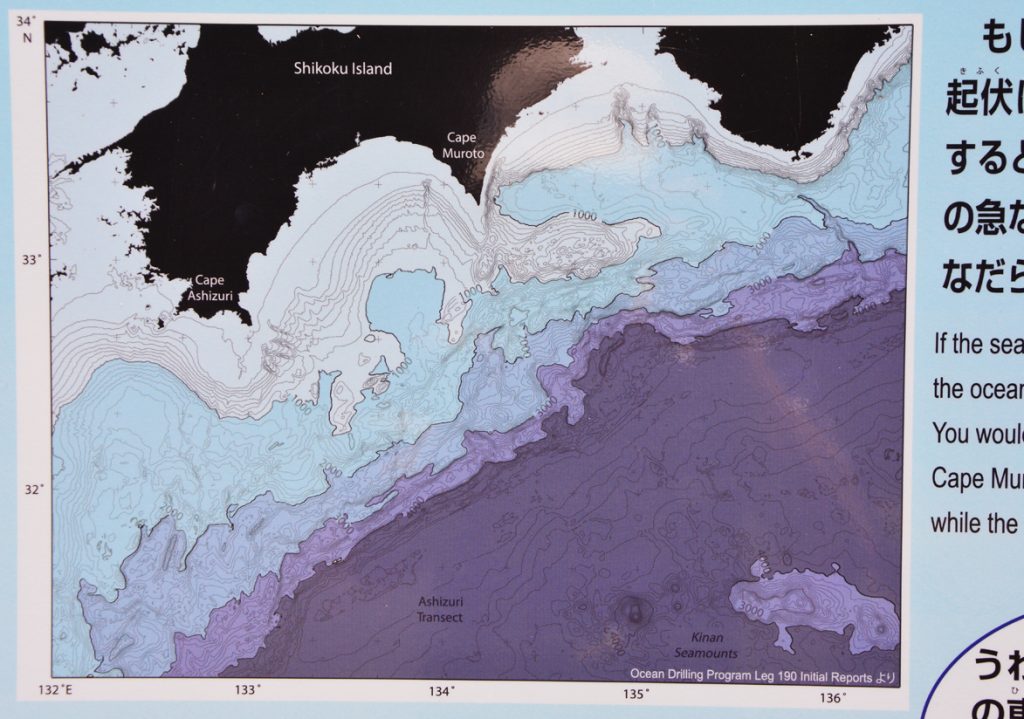

室戸岬上の展示板に詳しい水深図が示されています.左下から右上へ、紫色が濃くなる部分が南海トラフです.

図を見ていくつか気が付くことがあります.

第一は、土佐湾全体は遠浅の入江ということです.二つの岬を結んだ線でようやく深くなるのです.太平洋に面していても穏やかなのです.しかし地震で津波が発生すると浅瀬で波がどんどんと盛り上がります.

第二は、室戸岬の東の海底が突然1,000m近い断崖になっていることです.この辺り陸地でも300mくらいの崖ですから、海水がなければ併せて1,300mの大断崖が聳えることになります.この付近には活断層があり、断層崖だそうです.

第三は、岬の南東に浅い一帯があることです.これについて記された書物は知りませんが、隆起地域内にあるのですから、いずれは島になるのかもしれません.

3.室戸岬へ-西の海岸

朝、室戸岬へ向かいます.土佐湾に面した西の海岸は、海底から順次隆起してできた段丘で、岬はみな同じ形をしています.上の日当たりのよい台地ではサツマイモがつくられています.道の駅に軽トラでいろいろの品種のイモが次々運び込まれます.いつも大量に買い込みます.

室戸岬の少し手前の室津が室戸市の中心部です.札所の津照寺の下に魚屋があり、よく買物をします.お遍路さんもお詣り前に予約をしています.

(初版:2020年11月22日) (改訂版:2022年4月2日)