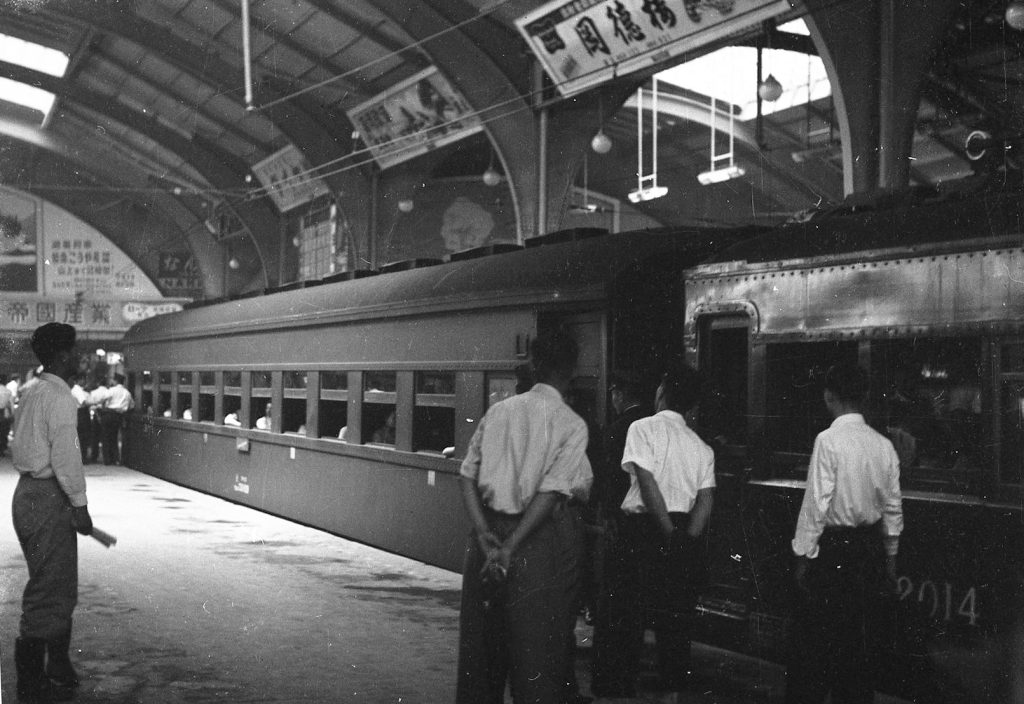

大阪の私鉄電車ターミナル、それぞれに豪壮さを競っていました(中にはほど遠いものもありましたが).しかしもっとも雄大な駅は南海難波と思います.

4棟のアーチに8本の線路です.レール置場になっているところは引上線用地で遠大な構想です.駅に接して旗の翻る高島屋、8階が大食堂でケチャップの帯の上に日ノ丸が立つオムライスが定番でした.

駅の西は南海ホークスの本拠地、大阪球場.シーズンオフにグラウンドにスケート場が開設された時期もありました.

駅に入ってきたのは20m級の2001型です.1937年、このグループに日本最初の冷房電車が出現しました.個別のクーラーを屋根に載せた車両と、一か所に置いてダクトから連結2両に吹き出す車両、2種ありましたが、その後の戦争突入で撤去されました.

球場上広告の丹頂チック、今知っている人はどれくらいかな?

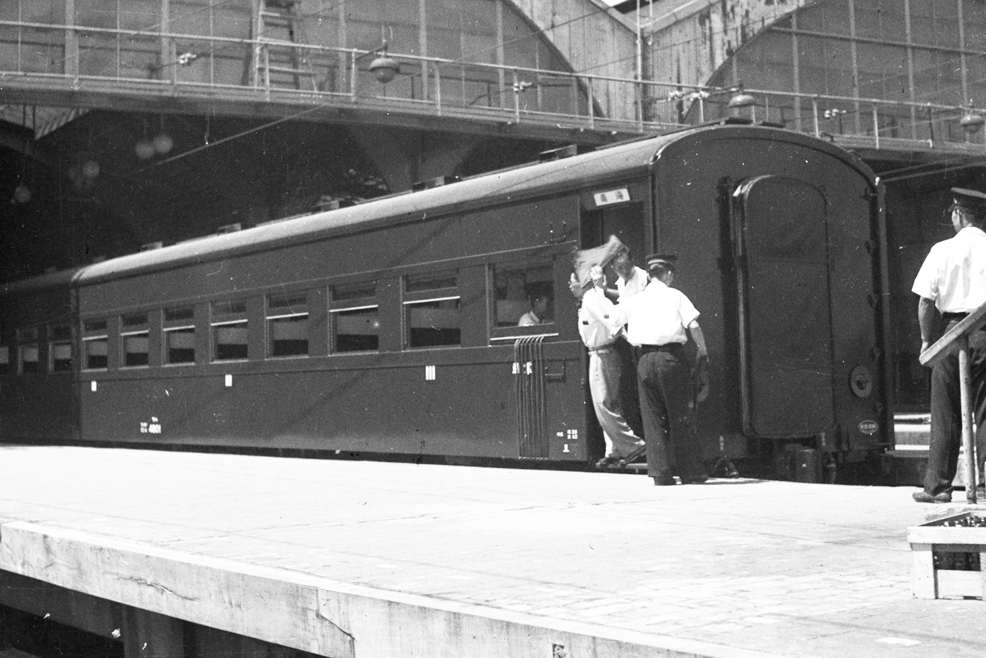

戦争中に国有化された阪和線では天王寺から紀勢西線への列車が運行されました.1952年に南海難波からもこれに連結する車両を電車で牽引して運行することになったのですが、客車は国鉄の古いオハフ33でいかにも見劣りがします.

南海は自前の客車を新造することになりました.これが緑色の客車、サハ4801です.本来は国鉄を上回る豪華なものにしたかったのでしょうが、それでは国鉄が許しません.三等車ですが限りなく二等車に近づけるのがそのコンセプトとなりました.

天井は窓上から一体の白色アルミに蛍光灯で明るいのです.座席は二等並の青色で、ビニールながら白色のカバーがかかっています.肘掛けは低く空いていれば横になって頭が乗せられます.

さて、市電の走る駅前からは戎橋通りに入ります.背後は精華小学校で、繁華街から校門へ小さな道がありました.長じて難波が通勤ルートになったとき、休み前におみやげを買って帰りましたが、551の豚まんかヒロタのシュークリームでした.