1.手結山坂

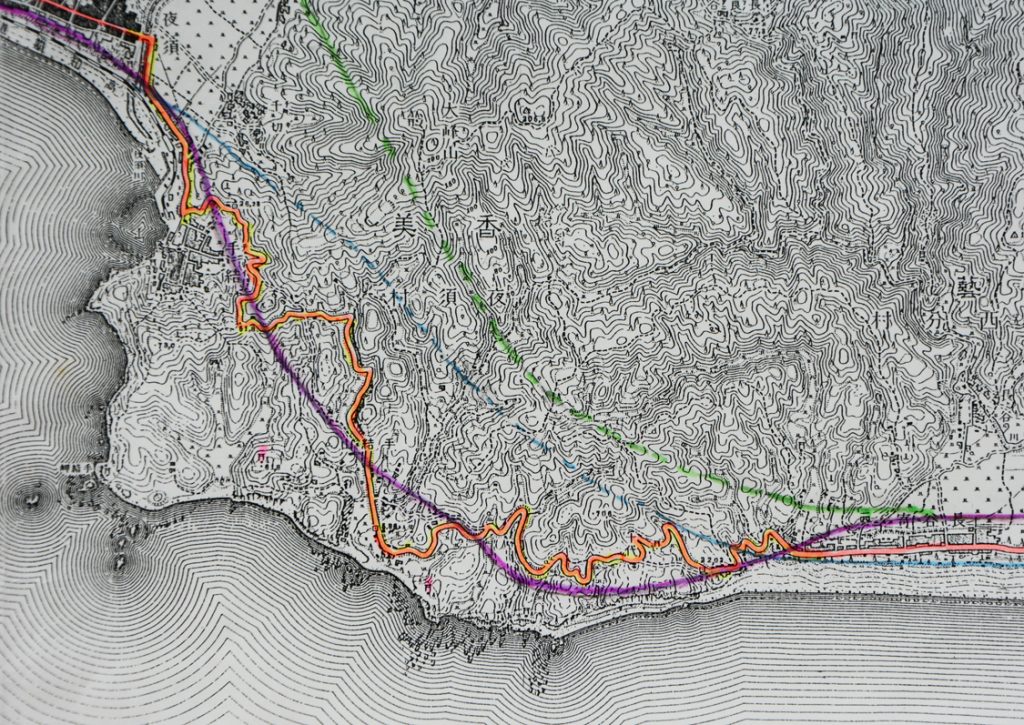

明治からの旧国道は55号線を横切って山に向かって続きます.この先の峠越えは「手結山坂」と名付けられていました.標高こそ60mで大したことはないのですが、海からすぐ切り立っているので、急坂かヘアピンカーブかトンネルかになります.

旧国道はヘアピンカーブの道です.この辺りは近年に拡張されて歩道もあります.住宅もあるのでたまに車は通りますし、犬の散歩にも会います.

2.旧街道

道を進むと見落すような小道と交差します.これが旧街道です.道の向こうには昔琴風亭という大きい茶店があり、手前を上れば茶屋餅を商う店がありました.餅屋はいま新国道の傍に移転しています.

いずれにせよ峠道で一息入れる場所でした.旧街道、落葉に覆われて風情がありますが、大部分は草木が茂って通行困難です.

3.手結山坂の国道

拡幅区間が終わって森の中の本来の幅の道になります.

明治時代には馬車の運行が始まりました.しかし手結山坂は馬にとって最大の難所でした.雨が降ると泥濘となり、御者がいくら鞭を振るっても進めません.とうとう乗客が降りて後押しをしたこともあったといいいます.

昭和初期には高知・甲浦間に30分間隔でバスが運行されましたが、トラックも通りますし、すれ違いができる道ではないので車掌の笛で再々バックしたことでしょう.この状態が1963(昭和38)年、新国道のトンネル開通まで続いたのです.

左が最初の国道トンネルで、狭いので右に新しくトンネルがつくられています.左端は峠から移転してきた餅屋です.上を旧国道が通っています.

4.手結山坂の鉄道

しかし最初にトンネルを掘って手結山坂を克服したのは、1930(昭和5)年に手結から安芸まで鉄道を建設した高知鉄道です.廃線後今は自転車道になっています.2本のトンネルが続いて、東は「登龍門」、西は「制天工」の扁額が掲げられています.

登龍門、郡部を出て都に向かう若者の出世を願ったのでしょう.制天工、大自然を制したという意味です.今からすると短いトンネルに大げさな名前という気はしますが、土讃線もまだ全通していませんでした.これによって狭く危険な道や岬の荒波の海路に依らず、高知が全国と繫がったのです.

しかし海岸からトンネルまでは登り勾配が続きます.1940年代では石油の不足からガソリンカーに木炭ガスが使われていましたが、出力が低く何回やってもこの坂が上れないことがありました.とうとう出てきた手結駅まで戻って夜明かしをしたといいます.

5.手結港

坂を下りると手結港に出ます.これは江戸時代、野中兼山による大工事によって陸地を掘込んだ内港なのです.湾を巡って昔からの家々が並んでいます.

しかし時と共に土砂が流入し、次第に船が入り難くなりました.そのため明治後期に海に防波堤を築き外港をつくったのです.この時代、高知と大阪の間に汽船が運行されるようになりましたが、大きい船が出入りできる港がないため、要所で沖に停泊して艀で人や物資を運んでいました.今は各地に漁港がありますが、当時は皆「我は海の子」の漁村であり、櫓櫂手漕ぎの小船を浜に上げ下ろししていました.外港によって150トンの汽船が入るようになったのです.

一方、岬一帯は岩礁で伊勢海老がよく獲れました.写真右側の大きい建物は元伊勢海老の料亭です.

国道を横切って昔からの夜須の通りに入ると、銀行の支店は無くなりましたが、郵便局、洋品店、美容院、散髪屋、小さなスーパー、建材店が並んでいます.旧道はさらに続きます.

(初版:2021年1月15日) (改訂版:2022年4月2日)