1.高知の東海岸

高知県は室戸岬から足摺岬まで、太平洋に向かって土佐湾が円弧を描いています.大まかに言って東半分は浜辺、西半分は荒磯です.

室戸から高知市に近づくと、松林が連なる琴が浜に出ます.淡く桂浜が見えます.

浜が尽きるところには、手結岬一帯が山から押し出していて断崖になっています.道はそのまま進めないので、100mに満たない山地ですが、峠越えをします.丘の白い建物はロイヤルホテルと土佐カントリーです.

崖の端にあるのがレストランです.凝った工事でした.まず海に突き出たコンクリートの土台をつくり、その上に長く伸びたレールを敷き、上で鉄橋に似た構造物を組みます.レールの先端に滑車をつけ、ワイヤの一端を構造物に結んで他端を引っ張り、海に向かってせり出させました.

2.山越えの道

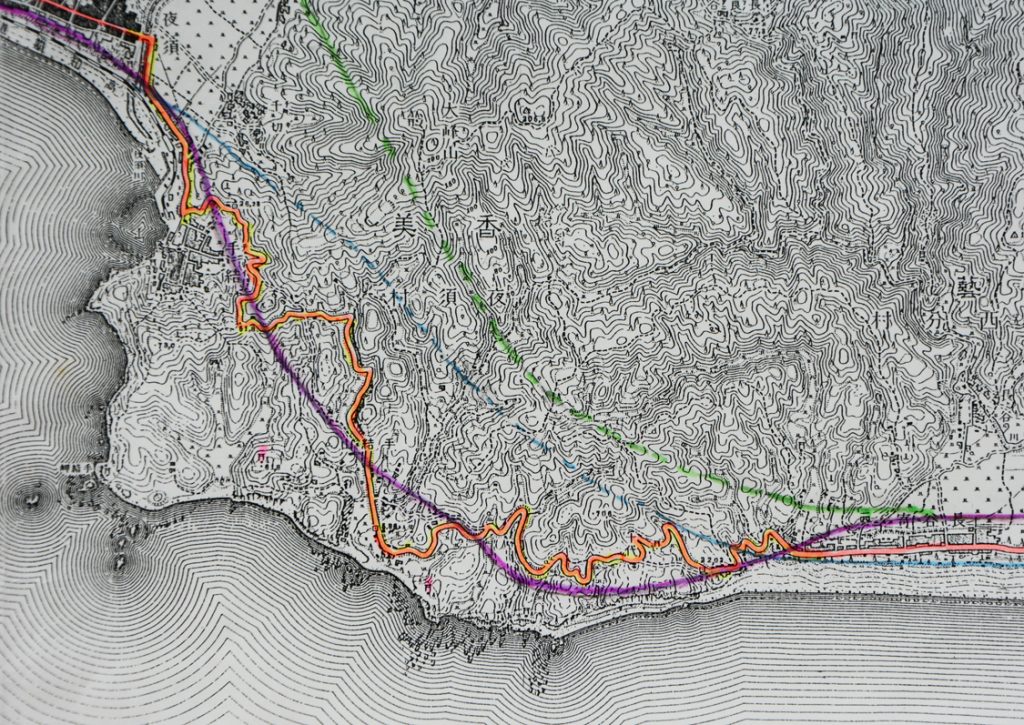

この先の交通路はいくつかありますが、古い姿は明治40年測図の地形図から読めます.

明治40年測図 昭和3年鉄道補入、昭和5年3月30日発行)

地図にある道を橙色に塗りました.紫色は描き加えた現在の国道55号線です.地図では鉄道の終点が左上の手結(てい)ですが、その後土佐電鉄が安芸まで延長し、その廃止後今は自転車道になっています.記入していませんがほぼ現国道に沿っています.さらに青色は現在の土佐くろしお鉄道、緑色は高速道路ですが、この区間のほとんどがトンネルで、少し谷間で顔を出すだけです.

3.曲がりくねった道

さながら土木技術の変遷を見るようですが、実は橙色の道は1893(明治26)年頃に作られたもので、さらに昔は山を直登、直降する江戸時代の街道がありました.地図を詳しく見ると、屈曲をショートカットするような細い道が見出せます.

今も一部残っていますが、言ってみれば野良道で、駕籠の参勤交代やお遍路さんは通れますが、荷車や馬車を始めとして、およそ「車」は通れません.

明治になると外国に対する国土防衛の問題が生じました.砂浜は敵軍上陸に好適で、太平洋戦争では付近に特攻隊基地が置かれたことでもわかります.しかし砲車も大部隊も移動できない道しかないのではどうにもなりません.そこで新しい道路が建設されます.先の地図も1880(明治13)年以降、参謀本部によって軍事上重要な個所から着手した測量結果なのです.

3.明治の道をたどる

山越えの道は先ほどのレストランの傍から始まります.閑静な住宅地の道ですが、軍靴が響き、軍馬が嘶く時代もあったのです.

屈曲が多いのは人力しかなかった当時、少ない工事で谷を越え、坂を上がるためです.

登りきると室戸方面まで広く見渡せます.

突き出た山地の一帯は眺めが良いので、ところどころに住宅や別荘がつくられています.ここには以前高齢者施設がありましたが、国道沿いに移転したため空地です.

道は山裾を回って行きますが、竹林は周期的に枯れるので明るくなりました.

この道、実は私の散歩道です.集落の中は別としてほとんど人に会いません.車はもう通りませんし、お遍路さんも国道を歩いています.

竹林を抜けると今度は西方向が開けて下りになります.この下で国道を横切り、漁港の住吉に入ります.

4.住吉

昔からの家並ですが、元の酒店がランチタイムに開くカフェになっています.丘の上に見えるのは観光ホテルで、元日には花火が上がりました.

この道、昭和になって上に新国道ができるまでは、国道としてバスが通ったはずです.狭いがいまも市のコミュニティバスが通るので路上駐車をしないよう掲示が出ています.

集落を抜けると再び上りになります.斜面に住宅が並ぶ辺りを進みます.フルーツトマトの無人スタンドがあります.付近の農業ハウスではトマト、スイカ、ナス、ピーマン、ニラ、その他いろいろの作物がつくられています.温暖で日照がよいのです.

(つづく)

(初版 2020年) (改訂版2022年4月2日)